開催前日

今回は開催前日の1月9日(木)に会場入りすることを決めていた。これは、私が担当する企画のひとつであるアニマルアート展示「MULTIFAUNA|多元動物相」の設営に携わるためだった。アニマルアート展示は2日目に実施する企画だが、1日目から3日目まで常設するアーティストラウンジと会場(椛)を折半するため、1日目の午前の段階でアニマルアート展示側もある程度設営を進める必要があった、というのが詳しいところである。要は、1日目の早朝に移動してすぐ設営に従事できる自信がなかった。

開催前日時点で、❶荷造り(①ユスタヴァ着ぐるみ、②企画を実施するための書籍類、③その他身の回り品)、❷荷物(①・②)の発送、❸ファンツーリズム企画「けもの旅あるき」のスクリーン投影の準備、❹アニマルアート展示の掲示物の準備、以上4つが宿題として残っていた。

コンブックは、昨年末に印刷入稿済み。ソーシャルメディアにおける開催当日およびその前後の投稿予約は、現SNS班リーダーのユータさんに引き継ぎが完了済み。そして今回、Philosofur編集部はディーラーズルームへの出展を見送って、新春けもケット11に出展することを決めていたため、例年に較べると気持ちにすこし余裕があった。

とはいえ、寝る前までファンツーリズム企画の発表スライドの手直しを行っていたため、❶・❷を移動直前に行うのは焦燥感があった。けっきょく昨年も一昨年もユスタヴァ着ぐるみをJMoFでしか召喚しなかったので、パッキングは実質ほぼ手探りという体たらく。運送業者に集荷依頼をかけたのは午後になってからだった。

15時ごろに荷物を見送ったのち、16時ごろに出発。❸は依然進捗なし、❹はドキュメントの用意だけ済ませた状態だった。いろいろ考えているうちに誤って通勤定期で駅の改札を通ってしまったので、とりあえずそのまま東京駅に向かった。東京駅に到着後、いったん改札の外に出て、新幹線のチケットを購入するとともに、夕食としてうどんをすすった。

新幹線に乗り込んだ私は、自分が乗り物酔いしやすく、すぐに寝てしまう体質であることを思い出しながら、宿題をこなす時間をみすみす手放した。次に気が付いたときには、もう豊橋は目の前だった。豊橋駅に到着後、会場であるロワジールホテル豊橋に向かうシャトルバスの最終便(20時20分)に乗り込んだ。

シャトルバスを降りて、ひとまずスタッフ控え室に向かった。JMoFスタッフ(JMoF実行委員会会員)自身の参加登録や宿泊予約は団体名義で行っているためである。ほとんどのJMoFスタッフは、実のところ会場に来て初めて参加証を手にすることになる。私にとって、初参加のJMoF 2014から数えて11回目(JMoF 2021はコロナ禍のため中止)となるJMoFが、こうして始まった。

いよいよ始まるJMoFの気配をスタッフ控え室で噛みしめていたとき、FurscienceのStephen Reysen博士と初めてお会いした。英語を喋る準備がまだできていなかったため、たどたどしい会話になってしまったが、訪日いただいたことにお礼したり、チャリティー・ラッフルへの提供品を受け取ったりした。

1日目

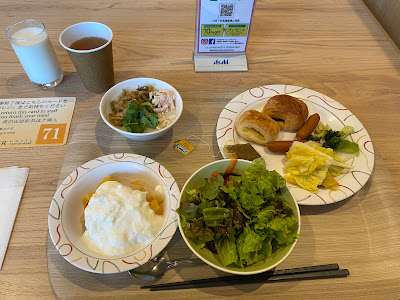

朝7時ごろに起床。身支度を済ませて、7時半~8時半にフォーシーズンズで朝食を摂った。ちなみに今回の私の朝食は、葉っぱものを中心によそったサラダ、ベーコンまたはソーセージを2つ、デニッシュ(パン)を2種1つずつ、搾菜・蒸し鶏・葱をトッピングしてごま油でまとめたお粥、ヨーグルト(砂糖抜き)をかけたフルーツポンチ、飲み物は牛乳とハーブティーだった。

私が楓・椛に赴いたときには、アーティストラウンジおよびアニマルアート展示の会場設営(机・椅子の配置、レンタル品・備品の搬入など)はおおかた終わっていた。これまで、前日の段階から設営などを実施するのは、ホールテクニカルユニット(トラックを寄せてあまたの機材を搬入しては、会場設備へのインストール、配線・配電などを行うため時間がかかる)や(会場ホテルやその周辺施設などとの)渉外担当にもっぱら限られていたが、今回は企画班も前日設営を大々的に行っていた。

別部署の設営を手伝い、正午のスタッフミーティングに参加したあと、スタッフ控え室で昼食休憩。しばらくしてホールDステージの上手袖裏に移動し、開会式に久し振りに登壇した。JMoFでは前々回(JMoF 2023)・前回(JMoF 2024)に姫川明輝先生による特別展を催したが、今回はその紹介枠をアニマルアート展示に譲っていただいていた。なお、私が前回、こうした式典に登壇したのは6年前のJMoF 2019に遡る。

ウェルカムラウンジやアーティストラウンジを回ったあと、開始が15分ほど遅れていたReysen博士による講演会「Furscience Talk」の出だしを見届けてから、2階の桐に向かった。ファンツーリズム企画「けもの旅あるき」は私が担当する企画のひとつで、①動物や動物にゆかりのあるモノ・コトを訪れる楽しみを共有できる、②創作をしていない人でも楽しめる、③壮年期以降の参加者でも楽しめることを主なコンセプトとしている。

事前にZuilangさんと銀蜥蜴さんにご登壇いただけないか打診し、お忙しい合間を縫って発表の内容をご準備いただいていた。企画の開始時点でセットアップが終わっていなかったため、お二方に作業進行をお任せし、はじめに私が発表を行った。「私が邂逅(であ)った龍たち」と題して、約20年前から現在にいたるまで、旅の先々で偶然出会った龍たちを、写真を見せながら紹介した。

私が発表を終えるころに上記の作業が終わり、銀蜥蜴さんの発表に移った。銀蜥蜴さんの発表は日本橋にある有翼の麒麟像から始まり、瀧尾神社の木彫りの龍の紹介では動画も交えられ、終始「龍愛」に満ち溢れた発表だった。龍・龍と続いて、Zuilangさんの発表では狼が取り上げられた。「ウルフ・ツーリズムの勧め」と題された発表の冒頭では、実は豊橋駅のペディストリアンデッキにも狼のモニュメントがある(民話・大西の馬頭観音に由来)ことを紹介し、一気に注目を集めた。

「けもの旅あるき」は予想以上の聴講者に恵まれ、盛況のうちに終了することができた。この場を借りて、改めてZuilangさんと銀蜥蜴さんに御礼を申し上げたい。

当初の予定ではここで夕食にするつもりだったが、アニマルアート展示のポスターのはり出し(1階エスカレーター付近に2ヶ所、2階椛の額縁に1ヶ所)などをやっているうちにGoHトークショーの時間になったため、そのままホールに赴いた。

JMoF 2025のゲストオブオナー(名誉ゲスト)として招待された山口勝平さん。往年の大声優・俳優がファンコンベンションの場をご訪問されるだけあって、ホールは立ち見が出るほどの盛況ぶりだった。なにより屈託のない笑顔とトークが素敵だったし、端々にプロとしての経験の積み重ねを(素人なりに)体感した。

JMoF楽しんでおります^^

— 山口勝平@「勝平大百科 50キャラで見る僕の声優史」発売中です❗️ (@ENma_Dororon) January 10, 2025

お昼はJMoF御前なるものをいただきました。

美味しかったー♪

ホテルもかなり協力的なイベントです^^

さぁ、このあとトークショーなのじゃ‼️#JMoF2025 pic.twitter.com/Olmr6BDY8o

山口勝平さんを盛大な拍手で見送ったあと、ふたたび2階の桐に向かった。私が担当する企画のひとつである、ファーリーシンポジウムの設営のためである。ファーリーシンポジウムは、今回からJMoF実行委員会の代表を務めるまんぐさんと共同で企画した、いわゆるフード・アンド・ソート(思考の糧)系。「ファーリーという集団をどう『自己紹介』するか」と題して、日本の大学や学会で昨年実際に一般向けに発表した、いわばファーリーの「自己紹介」を、ここでは当事者に向けて再演した。

ファーリーファンダムの人口(構成員)は世界的に増加している。それに伴って一般社会との接点も否応なく増加し、私たちが彼らに「自己紹介」をしたり、あるいは逆に彼らが私たちに「自己紹介」させたりする機会も増加するだろう。ファンダムの多様性を担保しつつ、どのように社会的孤立を防ぎ、どのように社会的搾取を防ぐかが、私にとって関心事になっていた。

私は「動物と私たちとの関係性──いち〝ファーリー〟の視点から」という題目で、まんぐさんは「個人としての自己提示、集団としての自己提示──Furry/ケモノ・ファンダムをめぐるポリティクス」という題目で発表した。1時間を超える発表だったのにもかかわらず、ご聴講いただいた方々から多くのご質問をいただいた。質疑応答まで含めて、充実した1時間半にできたのではと感じている。改めて、誠心より感謝の意を申し上げたい。

撤収後、スタッフ控え室でアカギナオさん(ゲストオブオナーなどを担当)にお会いし、労いの言葉をかけながら、一緒にくいばに行って晩い夕食を済ませた。

2日目

朝5時半ごろに起床。身支度を済ませて、6時~7時にフォーシーズンズで早めに朝食を摂った。宇代藥さんが朝早くからアニマルアート展示の設営にいらっしゃる予定で、会場を早く開けるために朝支度を約1時間ほど早めた次第である。

アニマルアート展示は、今回私が担当する企画の中でもっとも注力した企画だった。ことりゆうさんと協働して立案・運営したこの企画は、姫川先生による個展を2度催した実績を踏まえつつ、より「アート」方面にも開かれたケモノコンベンションを形作るという目的を掲げたものである。

とはいえ、私は展示会の主催者・出展者になったことのない素人(いちおう、AnthroconのArt Showにエージェントを通じて出展したことはある)で、展示会に必要なモノはことりさんに助けを乞うところとなった。いっぽう私の方では、なぜこの企画がJMoFに必要なのか意味づけを行って、企画を実施するうえで必要な会場枠や予算などの承認をもらったり、内外向けの文書を作成したりした。

宇代さんとは、昨年12月に国分寺のcafe Slowで催されたグループ展「colony vol.9」でご挨拶していた。エネルギッシュな方で、開室予定時間からだいぶ余裕のある時間に設営が終わっていた。その後、前日設営を行ったにしさんに加え、ハツノニさんもご来場され、これから展示会が開かれるという空気を間近に体感した。

もう一つ体験したのは、開室できるタイミングが判らなくなる焦燥感だった。ロワジールホテル豊橋へのアクセスは、初めての方にはどうしても難しいところ(利用できる新幹線が限られていることや、初めての地でバスを探す難しさなど)があり、誰も責めるべきではない遅延だったが、焦りは本物であって、頭が真っ白になった。

しばらくしてツジ ユウコさん、前田陸さんも無事にご到着され、正午前に開室することができた。作家の皆さんが設営されるのを、私はただ見守ることしかできなかったのが恥ずかしかったが、そう振り返る暇もなく客入りが始まり、ほとんど途切れなかったことが想定外で、僥倖だった。

持ち込み企画「Furry Life -30代以降のケモぐらし-」を聴講するため、代役を買って出ていただいたおこめさん(言語支援班)に引き継ぎを行い、ながべ先生を講師に迎えて実施した「Procreate講座」の運営を終えて戻ってきたことりさんともバトンタッチして、椛(アニマルアート展示の会場)を後にした。

びわびわさんがコーディネーターを務めた「30代以降のケモぐらし」は、千葉いちばさん、鉄路野狐さん、虎之介さんが登壇し、既婚・未婚のアラウンド40あたりのシス男性の視点から、ライフステージの変化によってどんな影響があったのか、体験談を語っていた。

【ふりかえり報告】

— びわびわ / biwa02 (@biwa_ten_kun) January 16, 2025

FurryLife 30代以降のケモぐらしに参加できなかったけど内容が知りたい!とのお話が多くあったので,

これからどんな内容だったかについてふりかえり報告をしたいと思います。

登壇者の個人情報が入るため、当日のスライド・発表を私がまとめたものを参照しながらお伝えします。

お昼休みにスイス・ドイツ圏の友人であるInoxさんとCatzeeさんに会い、MEGAドン・キホーテのフードコートへランチに赴いた。前回のJMoFで初めてお会いして、とくにInoxさんとはTelegramを通じて連絡を取り合っていた。本当は開催前日にBAR THE CROWNで晩酌を交わすことを考えていたが、前述のとおり間に合わなかったので、この機会は外せなかった。

お二方とは語学学習などの話題で会話を楽しんだ。Inoxさんからタイ旅行のお土産をいただいたのはサプライズだった。ランチ後は再び椛に戻り、会場の警備と作家のサポートに従事した。場内はときおり英語や中国語、スペイン語も飛び交う多国語スペースとなり、しばしば作家と作品購入希望者との間のコミュニケーションの言語支援に入った。

体力的な事由で一時離脱を挟んだが、半日弱ほど在廊した。アニマルアート展示は盛況のうちに閉室し、出展作品の約3分の1〜半数に買い手がついた。ファースーツ姿の来場者もしばしば舞い込んだが、こうした人獣が行き交う展示会を誰もが新鮮に感じていた。怒られることも覚悟していたが、出展作家の皆さんから撤収時にいただいた喜びの声は今でも忘れられない。

撤収作業を終えて自分の宿室に戻った私は、着ぐるみユスタヴァの召喚準備に入った。IMAGESTUDIO Noise(着ぐるみ撮影ブース)での撮影にあたり、今回も事前にファストパスを予約していた。1時間ほど余裕を持たせたつもりだったが、やはりいろいろと慣れておらず、予約時間のギリギリになってようやく召喚に成功して、足早にスタジオまで移動した。

撮影される際には考えてもいないことだが……私は、着ぐるみを着るだけだと「獣化」した実感をなかなか持てないタチである。鏡に映った自分や写真・映像に写った自分だけが、さまざまなナラティブから切り取られ、まさに「獣化」しているように感じる。

しばらく待ったのち、撮影補助スタッフからお声がかかった。姿見で「獣化」の具合を確認して、Noiseさんに挨拶をした。今回は3カットの機会をいただいたので、初回だけやんちゃをした。一日中稼働していてお疲れの中、変なオーダーを聞き入れてくださったNoiseさんには感謝しかない。

撮影後はすぐに自分の宿室に戻り、召喚を解除した。想定より時間がかかったので、着ぐるみユスタヴァのメンテナンスはそこそこに、身体を軽く洗って次の支度をした。アカギナオさんと一緒に、シリコーン製のドラゴンマズル(dragon maw)をちょい出しする予定を立てていたためである。人目を忍ぶために階段で20階ほど移動して、こっそりと合流。晴れてプライベートのツーショットを撮ることができた。

この日もアカギナオさんと夜食を食べに行き、会場近くのステーキガストで(ドラゴンマズルの分まで)肉を喰らった。

3日目

私が担当する企画のひとつ、「モノを売らないディーラーズルーム」は、本来は2日目の夜に設営する予定だった。私はその予定を失念し、Noiseさんを待たせてしまったことを恥じなければならない。とにかく、3日目の朝に設営する約束を交わした。

朝7時ごろに起床。身支度を済ませて、7時半~8時半にフォーシーズンズで朝食を摂った。朝食後にすぐ上記の設営のため椛に向かい、ポスターの貼り出しやチラシ(開催前日にギンジさん(副代表)から託されていた)の配置を行った。Noiseさんも来訪され、NFCタグサンプルの貼付やチラシの配置をなさった。

「モノを売らないディーラーズルーム」は、JMoF公式ウェブサイトにも、企画タイムテーブル(Sched)にも掲載しなかった企画である。クリエイターとそのファンが活躍する場はすでにできつつあるが、両者の活動を支援するモノ=役務(サービス)のプロバイダー(提供者)が活躍する場もあるべきだと考え、立案した。今回は力及ばず2団体によるポスター掲示に留まったが、チャンスがあれば大々的に開催したいと画策している。

この日の午前中は、9時のスタッフミーティングに参加したあと、比較的ゆったりとした時間を過ごした。ディーラーズルームには、500円玉オンリーの財布も携行して臨むことができた(以前からやってみたかった、大いに役立った)。買い物のほか、ちょっとした挨拶回りもした(お忙しい中ご対応いただき誠に恐縮である)。

そうこうしているうちに、「どうぶつ本の部屋」の設営時間になった。参加者がお気に入りの「どうぶつ本」を持ち寄り、展示したり試し読みをしたり、あるいは楽しく会話をしたりするもので、私が担当する企画のひとつである。

実施にあたり、私も20冊弱ほど本を持ち込んだ。九井諒子先生の紹介として『竜のかわいい七つの子』、台湾まんがの紹介として林迺晴先生の『機甲盤古』を含めたが、それ以外はあえて美術書や学術書から選書した。また、すみたさん(企画班)にも本をお持ち込みいただいた。

会場ではSpaxeさんに初めてお会いした。Spaxeさんは昨年10月にオランダで開催された「世界初」のファーリーに関する学術大会「Furry Studies 2024」の主催者の一人。私はオンラインで聴講したが、その際にアジア・太平洋地域で研究・文筆活動をしているファーリーたちとうまく繫がることができ、Telegramで連絡を取り合えるようになっていた。

Spaxeさんはファーリーとインディーゲームについて学術的な関心があり、Furry Studies 2024でも発表している。私も(たまたま)『Philosofur 3』で、「EXPを導くキツネたち──インディーゲームから見る欧米のキツネ観」と題して執筆したこともあり、会話が弾んだ。ちなみにSpaxeさんは、これまでに参加したファーリーコンベンションのコンブックなどをお持ち込みいただいた(私もJMoFの過去のコンブック、ガイドブックを持ってくるべきだった)。

思いの外多くの参加者を迎えることができ、さまざまなどうぶつ本を眺めているあいだにあっという間に1時間の企画枠が終了してしまった。会場転換の都合ですぐにホテル従業員がいらっしゃったので、私はSpaxeさんに感謝の意をお伝えするとともに、大急ぎで撤収作業を行った。

荷物をいったんスタッフ控え室に一時保管したあと、豊橋総合動植物公園(のんほいパーク)の動物研究員である伴和幸さんが登壇した講演「地味にすごいぞ!のんほいパーク~園内の取組や動物の特性を紹介します~」の前半部分を聴講することができた。ジャグチボウズギス(伴さんが命名)の紹介から始まり、同園の取り組みを分かりやすく解説いただいたことが印象に残っている。

しばらくして、スタッフ控え室でさとみさん(JMoF実行委員会前代表)と合流し、私が今回担当する最後の企画となる持ち込み企画「Philosofur編集部トーク」の設営に向かった。さとみさんは育児などでお忙しい合間を縫って、3日目だけ豊橋に顔を覗かせにいらっしゃっていた。

パフォーマンスステージの裏企画という位置付けにも関わらず、松・竹に用意された椅子の半数以上が埋まった。一方の登壇者は、さとみさんメインで進めることと、話す話題は事前に決めてはいたものの、喋る準備などいっさいせずに臨んでいた。そんな状態からでも面白い話を引っ張ってこれるさとみさんは、もはや流石としか言いようがない。

「コロナ禍におけるコンベンション運営」のセクションは、2020年と2021年にJMoF、ひいてはさとみさんが直面したコンベンションクライシスとも呼ぶべき事態について、語るなら今しかないと思って提起した。いっぽうの「ファーリーとしてのアイデンティティーと生き方」のセクションは、『Philosofur 5』に収載した座談会企画のさとみさんバージョンに相当する。1時間半という企画枠をゆったりと使い、質疑応答も含めて満足度の高いトークにできたように思う。デッドドッグパーティーは(申し訳ないが)私が忌み嫌っている企画だが、このときは気分がよく、自然と喧騒の中に入っていくことができた。福井酒造のJMoF謹製ラベル仕様の純米大吟醸と梅酒も1本ずつ購入できた。

デッドドッグパーティー後、楓さんにお誘いいただき、ルゥさん、ノイジさん、座敷狼さんと晩酌を交わす機会をいただいた。久し振りに黎明まで飲み食いしながら話し込んだ。内容がまったくJMoFと関係がなかったのもまたよかった(ただの大人として会話ができることは、私のような世迷い人にとって貴重である)。

なお、ノイジさんとは初対面だと思っていたが、帰宅後に名刺をファイリングしようとしたら、まったく同じ名刺がすでに挟まっていたので、そこでようやく無礼を恥じた。

開催後日

朝7時ごろに起床。身支度を済ませて、7時半~8時半にフォーシーズンズで朝食を摂った。9時のスタッフミーティングに参加した後、宿室に戻ってパッキングを再開した。

ユスタヴァ着ぐるみをはじめ、パッキングには結局苦戦するところとなった。気が付いたときにはチェックアウトの期限(11時)が間近に迫っていた。意を決して、荷物をまとめ切ったこととし、宿室をあとにしてホテルフロントに赴き、11時ギリギリになってチェックアウトした。チェックアウト後は仮設の荷物集積所に立ち寄り、一部荷物の発送を依頼した。

帰路に着く準備ができたところで、ホールの撤収の様子を見に行った。この日はすでに午前中から別団体が別イベントの会場設営を進行しており、前日までの光景が夢幻のように感じられた。

撤収作業は順調に進んでいた。受付・販売班、企画班、ホールテクニカルユニットの3班は、大量の搬出入を行ったうえで現場仕事にあたる……という意味で、JMoFの開催・運営への寄与のありようが特徴的であって、広報担当の身からすると頭が上がらない(とはいえ、ConOpsを中核として、ホテル・渉外班やボランティア・警備班が担っている統率系統も等しく重要であるし、ひいてはここに書けなかった班すべてJMoF 2025の実現に欠くべからざるものだった)。

途中、会場ホテルのご担当者とご挨拶をする場面もありつつ、その場に留まっていたスタッフ(わくひろしさん(受付・販売班)など)としばらく歓談した。正午前、まんぐさんに声をかけて一緒に帰路に着くことにした。シャトルバスに乗り込んで豊橋駅に到着したら、コンコース(連絡通路)を抜けて豊橋駅ビル カルミアのレストランフロアに降り、BRUN TABLE COSTA RICAで昼食を摂ることにした。店前で席が空くのを待っていると、目の前にWrenさん(韓国)、Fangさん(台湾)、Naboriskさん(タイ)が通りかかったので、挨拶を交わした。

COSTA RICAでは、「パスタランチ」(前菜サラダとミニスープ、バターフィセル付き)と「大葉とトマトの豊橋マルゲリータ」をオーダーした。大葉やうずらの玉子など、豊橋産の食材をおいしく食べられた。

食事中の会話で、豊橋総合動植物公園に立ち寄ることにしたまんぐさんに、私もついていくことにした。ロッカーに荷物を預けて東海道本線に乗り込み、隣駅の二川駅に移動した。二川駅から同園の入り口までは10分ほど歩いた。動物園、植物園、自然史博物館、遊園地が併設されている同園、閉園まで3時間ほどのタイミングで入園したため、動物園と自然史博物館に絞って、足早に見て回ることにした。

中央門付近から動物園に入り、郷土の動物エリア、オーストラリアエリア、モンキーエリア、アフリカエリアと見ていった。最後に、昨年春に完成したサーバル舎も訪れた。自然史博物館に赴くと、新年にちなんだ蛇の展示から始まり、前述のジャグチボウズギスの展示や、生物の進化の歴史などを見て回った。

閉園時間の16時30分となり、同園を離れ豊橋駅に戻り、荷物を回収して新幹線に乗り込んだ。うつらうつらしているうちに、東京駅に到着した。

総括

今回のJMoF 2025では、私は意識的に仕事の量を増やした。理由は複数ある……まず、スタッフ全員が納得する形で代表の交代を実現する施策を考え、新時代のJMoF実行委員会を支える仕組みをワークさせる責務があった。また、JMoF 2024期に一時的にリーダーを退いていたときに、『Philosofur 4』で「ケモノコンベンションとは何か」について論じたが、そのときの気付きを実践しないと自分に納得できなかった。

最終的には、私は広報戦略分科会という枠組みで広報案件を采配しつつ、言語支援班や問い合わせ・CR班のプレイングマネージャーを担い、かつ、7つの新企画(プログレスレポートを含む)を立案して実行した。これらが直ちにケモノ文化の発展に寄与するものかは自信がないが、少しでも貢献できたなら幸いである。